ランプの種類

色彩検定2級トピック色彩検定では、普通の電球から普段日常では使わないような照明まで、様々な光源器具が紹介されています。一つ一つ個別覚えていくのは大変なので、必ず分類を最初に確認してから、細かく掘り下げていきます。

あと、分光分布が出てきます。苦手な人も多いかと思いますが、頑張って見ていきましょう。スペクトラム色を入れない白黒にしていますので、形に注目しましょう。

まず、光源の種類は大きく2つに分かれます。

- 熱放射発光

- ルミネセンス

「熱放射発光」は、白熱電球のように熱放射、つまり物を加熱することで光る現象を利用した光源です。「色温度」のトピックをまだ勉強していない人は、先にそちらを見るとわかりやすいかもしれません。物体は高温で加熱していくと発光を始め、徐々に赤くなり、白くなり、そして青くなります。この高温で白く発光している状態が「白熱」ですね。試合がエキサイトしていることを「白熱している」なんてい言いますが白い光を出すほど高温なわけです。熱放射発光は、「白熱電球」と「ハロゲン電球」の2つの「白熱ランプ」をが出て来ます。

【白熱ランプ】

- 白熱電球

- ハロゲン電球

一方でルミネセンスは、熱放射以外の発光です。放電発光や電界発光(エレクトロルミネセンス)などがありますが、ここでは「熱放射以外」でざっくり捉えましょう。色彩検定関係ない、どっか別のところで説明を入れます。こちらは様々な色の「蛍光ランプ」「HIDランプ(高輝度放電ランプ)」「LED」が登場します。

① 白熱ランプ

白熱電球

ハロゲン電球

【白熱電球】

いわゆる電球です。

特徴

- 色温度は約 2800 K

- 演色評価数の基準光に近い(演出性が高い)

- 自由に光の量の調整ができる

分光分布はめちゃくちゃわかりやすいですね。一瞬で覚えられます。

【ハロゲン電球】

白熱電球と仕組みは同じですが、中にハロゲンガスが入っているので、白熱電球より明るく高寿命です。

特徴

- 小型で明るく演出性が高い

- 白熱電球より長寿命

- 白熱電球より長波長が抑えられている

ハロゲン電球の分光分布は

白熱電球から長波長を削ったもの

と覚えておきましょう。

② 蛍光ランプ

特徴

- 寿命が長く消費電力が小さい

- 色温度や演色性によって様々なタイプがある

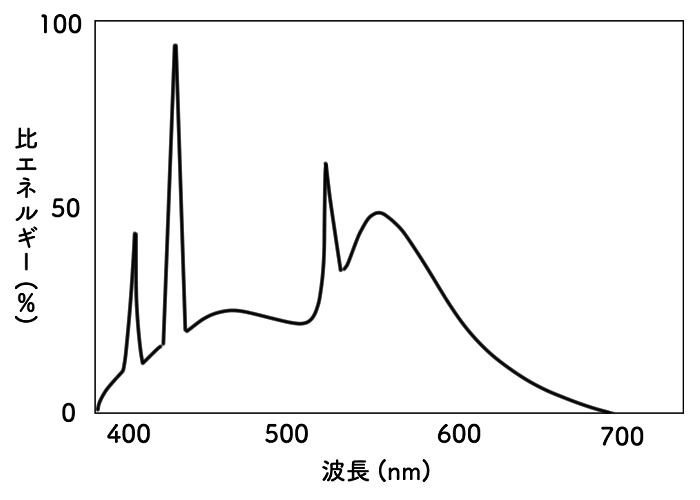

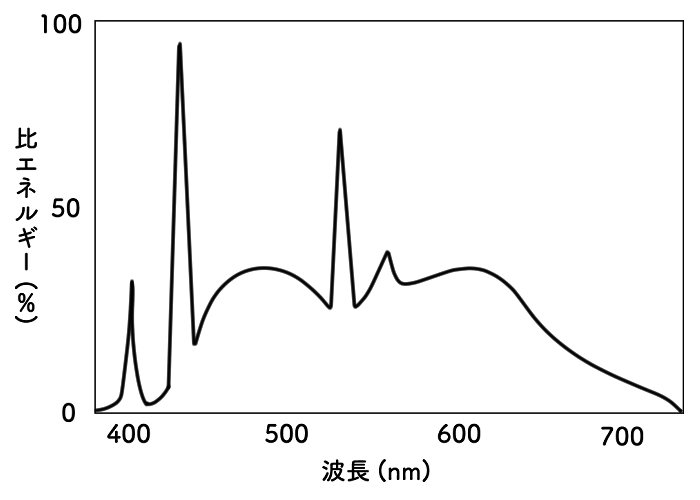

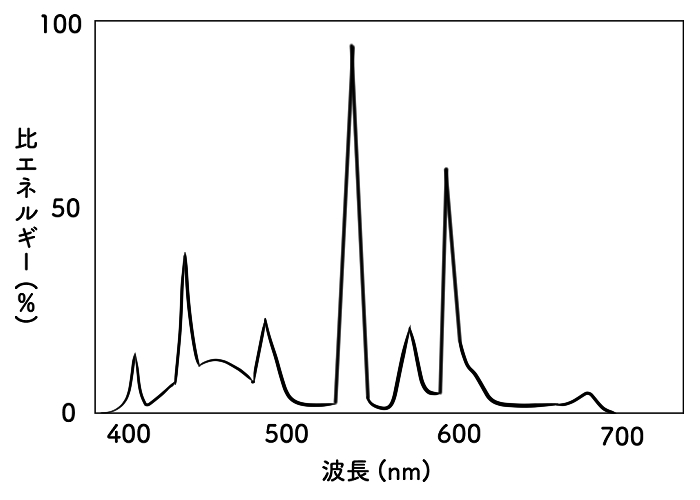

3種類の蛍光ランプの分光分布を見ておきましょう。

普通形

高演色形

3波長域発光形

「普通形」の分光分布は、B(450nmくらい)とG(550nmくらい)にツノがあります。しかし、Rの波長は激減しています。波長のバランスが良くないので、見える色が少し変わってしまう(演色性がよくない)ですね。

一方、「高演色形」は「普通形」と似ているものの、Rの波長が増強されています。また「3波長域発光形」はRGBそれぞれにツノを作ってあげて各波長を補強しています。逆にそれ以外は抑えめにして省電力にする、という完全な割り切りようです。

③ HIDランプ

メタルハライドランプ

特徴

- 明るく経済的で演出性がよく、大光量

- 様々な色温度のものがある

水銀ランプ

特徴

- 白熱電球の約3倍の発光効率

- 演色性は悪いが寿命が長く経済性が良い

高圧ナトリウムランプ

特徴

- 寿命が白熱電球の4~9倍

- 明るさが白熱電球の3~4倍

- 演出性に優れ、白色電球ににた色温度

低圧ナトリウムランプ

特徴

- オレンジ系の単光色で演色性が悪い

- 高圧ナトリウムランプや蛍光ランプなどに置き換えられた

④ LED

LEDこと発光ダイオードは、いまやお馴染みのランプですね。1993年に高輝度青色ダイオードが発明、量産化されたことで、一気に実用化が進みました。この実用レベルの青色LEDの発明で中村修二先氏がノーベル化学賞を取得しましたね。(そしてあれこれ特許でもめてました)いずれにせよ、日本人が生み出した世界を変えた発明の一つです。

LEDは、とてもシンプルかつ優秀な特徴を持ちます。

- 発熱が少なく紫外線赤外線がほとんどない

(デリケートな展示物等にも使える) - 寿命が数万時間

(蛍光ランプが1万数千時間)